2-4. 意外と涼しい赤道直下 海流が気候に影響する(松岡數充)

2-4. 意外と涼しい赤道直下 海流が気候に影響する(松岡數充)

ガラパゴス諸島は、ほぼ北緯1度40分、南緯1度25分に分布する赤道直下の島々だ。赤道上は年間を通じた日射量がもっとも多いとされる。他の赤道直下では高温多湿な熱帯性気候であるのに対し、ガラパゴス諸島は比較的涼しく過ごしやすい。このような気候となる要因は、ガラパゴス周辺を流れる海流にある。

サンゴとペンギンが諸島周辺海域に共存できる理由

ガラパゴス諸島の気候は、温暖期(12〜5月)と冷涼期(6〜11月)に分かれる。最高気温は2〜3月頃の30℃前後、最低気温は7〜8月頃の25℃前後。これは東南アジアの赤道直下の地域とほぼ同じ(シンガポールの最高気温は約30℃、最低気温は約24℃で、年間を通してほぼ一定)である。このような地域と比べて比較的涼しく感じるのはなぜだろうか。

海中気候は、陸上とはやや異なる。サンタ・クルス島周辺での最高表層水温は、最高気温時期よりやや遅れ、4月に25℃を上回る程度、最低表層水温は10月頃の22℃前後である。西太平洋の熱帯海域では最高水温が30℃近くにまでなることと比較すると、やはりガラパゴス周辺の海は水温が低いのである。さらに、興味深いことに、温暖期には表層と底層(水深25m以下)の水温較差が増大し、10℃以上にもなる。

このような気候は、ガラパゴス諸島が海洋島であり、海域の影響を直接受けていることによってもたらされる。ガラパゴス諸島周辺には、南極海に源を発し、南アメリカ大陸西縁に沿って北上する寒流系のペルー海流と、中央アメリカ西縁から南下する暖流系のパナマ海流が流れている。加えて、赤道太平洋の西から東流してきた水温の低い深層流クロムウェル海流がガラパゴス海台に突き当たってイサベラ島やフェルナンディナ島周辺で湧昇し、表層に達している。このような海中気候が、サンゴに代表される暖流系生物と、ガラパゴスペンギンに代表される寒流系生物がガラパゴス諸島で共存することを許しているのである(3-12参照)。

温暖期でも気温が上昇しない要因、すなわち赤道直下にもかかわらず比較的気温が低いことは、ペルー海流やクロムウェル海流の勢力が強いことが原因である。水温の低い水塊がガラパゴス諸島沿岸域に流入している状況は、温暖期に水温較差が増大していることに表れている。

ガラパゴスペンギン

寒流系生物のペンギンの一種が赤道直下に生息している。このこともまたガラパゴスの不思議な魅力のひとつといえるだろう(イサベラ島タグス入り江にて、波形克則撮影)。

異常気象、エルニーニョとラニーニャの影響

ガラパゴス諸島には、数年から十数年ごとにエルニーニョとラニーニャと呼ばれる異常気象が訪れる。

水温の上昇と降雨の増加をもたらすエルニーニョは、貿易風が弱くなり西部熱帯太平洋の高水温表層水が東方へ移動することによって発生すると考えられている。

1982年から1983年、1997年から1998年にかけてのエルニーニョでは、海水温が4〜6℃上昇するとともに、降水量が例年の2倍程度にまで増加した。これは陸上生物のみならず、食物連鎖を通して海洋生物にも多大な影響を与えた。

例えば、サンゴに大規模な白化現象が生じ、その多くが死滅に追いやられた。また、この時のエルニーニョでは海水温の上昇によりウミイグアナの餌となっている緑藻類に代わって、餌とならない石灰質紅藻(こうそう)類や褐藻(かっそう)類が分布域を広げたことにより、ウミイグアナの個体数が減少した。また、豊かな栄養塩を運んでいたペルー海流やクロムウェル深層流の勢力が弱まったことにより、基礎生産を担っていた植物プランクトンの生産力が低下し、その結果、餌となる小型魚類も減少し、ガラパゴスアシカの個体数も著しく減少したことが知られている。

エルニーニョとは逆に、海水温が低下する現象がラニーニャだ。貿易風は強くなり、雨はほとんど降らない。海水温の低下によりプランクトンなどが増え、それをエサとする海洋生物が栄える一方で、陸上生物は極度の乾燥に苦しむこととなる(2-6参照)。

エルニーニョとラニーニャは、これまでもガラパゴスの海洋生態系を保ち続けてきた自然現象であったのであろう。少なくとも、ウミイグアナやガラパゴスアシカはエルニーニョによって絶滅することはなかった。しかし、もし地球温暖化による海水温上昇が起きた場合には、エルニーニョとラニーニャによる生物個体群変動とは異なった結果をもたらす可能性が極めて大きい。恒常的な水温上昇により、海藻の生育深度や分布域、あるいは基礎生産力が現在のそれらと異なった状態に変化してしまい、それによって消費者であるウミイグアナやガラパゴスオットセイに決定的な打撃がもたらされると予想されるからである。このような影響はウミイグアナやガラパゴスオットセイにとどまらず、ガラパゴス周辺海域の生態系変化につながるのであろう。

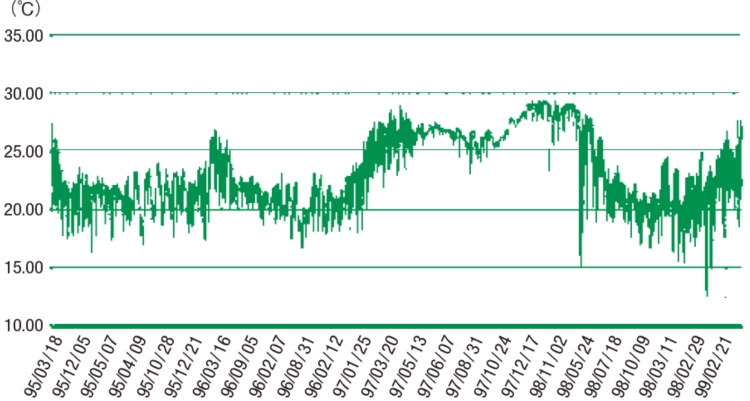

エルニーニョ時の気温変動(1995-1999)

1995~1999年の気温変動を見ると、1997-98エルニーニョ発生時では、約3℃上昇していることがわかる。