1-4. 『種の起源』の発表 「進化論」と進化の原動力(小野幹雄)

1-4. 『種の起源』の発表 「進化論」と進化の原動力(小野幹雄)

ダーウィンを乗せたビーグル号がイギリスに帰着したのは1836年10月2日、出港してから実に4年と10ヶ月が経っていた。

帰国後のダーウィンは、ロンドンやその郊外のダウンという町に住んで航海中の記録や採集品の整理、生物進化に関する著述などにふけるのだが、3年間ほどの地質学会幹事を除いては終生ついに、どこにも就職しなかった。当時のイギリスはまだ資本主義社会の勃興期で、いわゆるサラリーマン社会には至っていなかったとはいえ、これは異例のことだったようだ。

帰国後2年あまりでエマ・ウェッジウッド(母方のいとこ)と結婚し、10人もの子を持ったが、ダーウィン家は所有地からの収入などで、特に働かなくとも生活は維持できたようである(しかもそのことを彼は学生時代から承知していた)。また、終生無職で研究や著述に専念することとなったのは、彼が病弱だったためともいわれている。

『種の起源』が説く、生物進化の原動力とは

19世紀を“ダーウィンの世紀”とまでいわせるようになった生物進化の学説は、1859年11月に『種の起源』として刊行された。いまから150年前のことであり、ビーグル号の帰国から実に23年も経ってのことである。帰国から出版まで、これだけの時間を要したのは、生物進化をもたらした原動力(メカニズム)をどう説明するかにかかっていたようだ。

進化とは、「生物が世代を重ねる過程で、生まれてくる子が親とは少しずつ形や働きを変える結果、いずれ子孫たちが祖先と異なった形態や機能を持つようになる」ということだ。

これはわれわれの日常的な経験とは違っている。われわれの常識では子は常に親とほぼ同じであり、トンビの子はトンビ、決してタカを生むことはないと信じられている。神の創造と種の不変を信じる自然観のもとではなおさらだ。にもかかわらず「種は進化する」と説得するためには、その変化を押し進める原動力について説明しなければならない。

ダーウィン以前にも進化論らしき認識を説いた人はいたが、そのメカニズムについては、生物自身の「より完全であろうとする意志」だとか、「獲得形質(一生の間に身につけた変化)の遺伝」だとか、あまり論理的でない主張が行われていた。

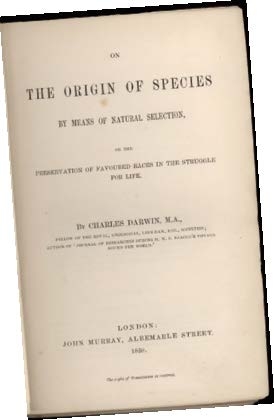

『種の起原』初版本扉

『種の起源』初版本(1859)の扉。

© The Complete Work of Charles Darwin Online (http://darwin-online.org.uk/)

環境条件が「進化」を左右する

『種の起源』の中でダーウィンが提唱した“進化の原動力”は自然選択説(不適なものは排除されるという意味で「自然淘汰」とも訳される)とよばれる主張である。これは、

① 生物には、同種の中でもさまざまな変異が見られる

② 生物は一般に多産(たくさんの子を産む)であり、厳しい生存競争にさらされる

③ 生存や繁殖のうえで有利な変異は保存され、不利な変異は除かれる

という原理である。

この説では、生存競争に勝ち抜いたものだけが次世代以降の子孫を増やしていくとされるが、勝者を決めるのはその生物の生きる環境であり、棲む場所や気候、餌、天敵など、その生物を取り巻く環境条件に選ばれたものだけが次世代を創って生き延びていくと説明する。ガラパゴスで見た特異な生物たちは、島の環境が南米大陸から漂着した祖先生物を、島にふさわしい形に変えた結果(そのような子孫だけを選んで生かした)と説明することができる。

環境により異なる形になったサボテン

木になるサボテン(上)と草状のサボテン(下)。カメのいる島ではサボテンも大木になるが、カメがいない島では草状のまま。背が低くても食べられる心配がないからだ(写真:小野幹雄撮影)。

ガラパゴスと似たような自然環境のケープ岬諸島(大西洋)では、近くのアフリカ大陸から漂着した生物の中から選択されたのが現在の種類で、だからアフリカ的な固有種が見られるという説明である。イギリスで盛んだったウマやバラなどの家畜や園芸植物の品種改良も有力な証拠とされた。

なお、この発想の背景には、人間社会の生存競争を論じたトマス・ロバート・マルサスの『人口論』の影響もあったと指摘されている。マルサスの理論は、「人口の増加は、生活資源を生産する土地の能力よりも不等に大きい」という主張だ。つまりこれは、「やがてその矛盾が極限に達すれば飢餓に見舞われる」という一種の警告でもある。ダーウィンがこれを社会学的に理解していたかどうかはわからない。ただ、生物進化のメカニズムとして自然選択がそのような矛盾を避けさせたと彼が考えたであろうことは想像できる。